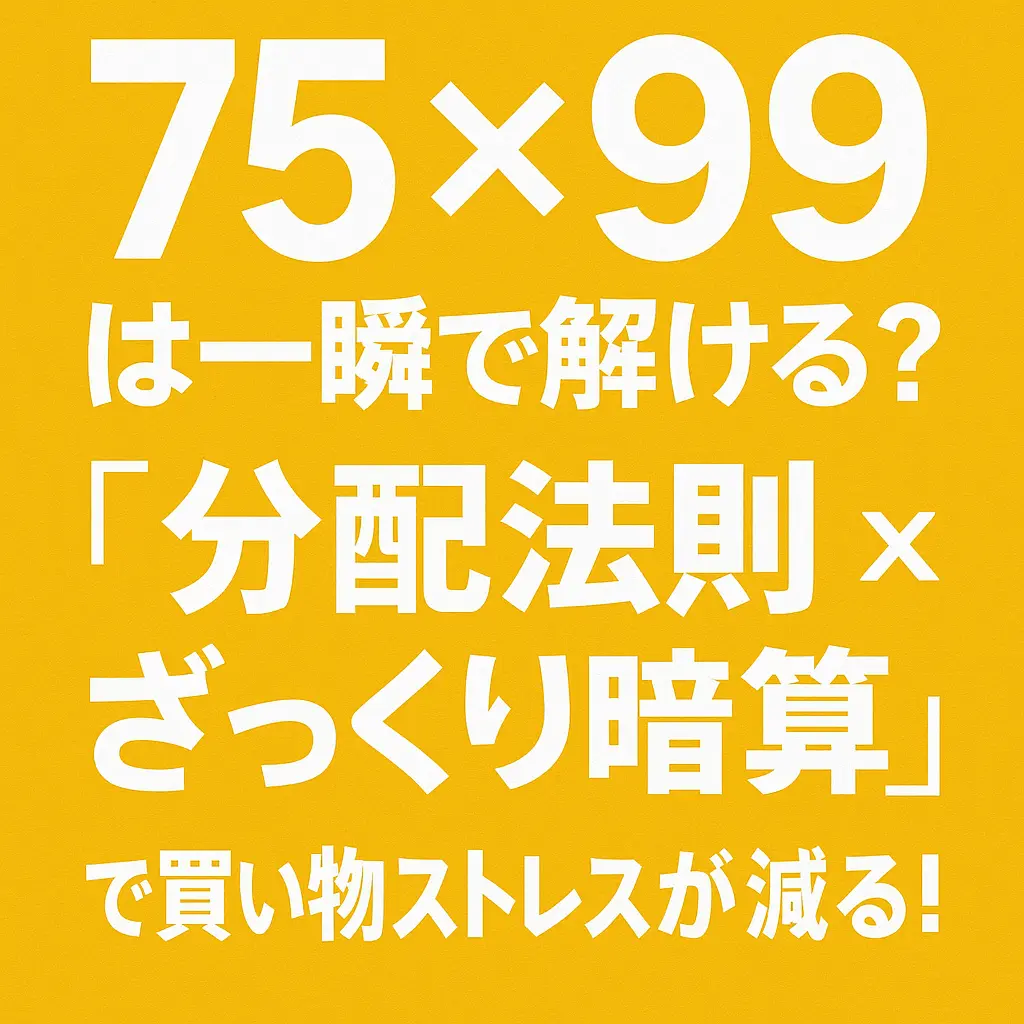

ねえ!? くまこ店長、75×99って普通に計算すると時間かかるよね…

ふふ、それが実は…頭の中で一瞬で出せちゃう方法があるんだよ

え、マジで?

それに買い物でも使える「ざっくり暗算」テクもセットで覚えたら最強!

おつり計算とかもラクになるなら知りたい…

じゃあ一緒に見てみよう!

「買い物中、計算に手間取ってたら…後ろから『すみません』って声がして、怖くてさっと計算を止めた…」

この記事のテーマは、買い物中によくある「えっ、今いくらになる?」というちょっとした焦り。そんなモヤモヤをスッと解決してくれるのが…実は学校で習ったけど忘れがちな「分配法則」なんです。

「75×99」、よくよく考えると、これ「75×100 – 75」で簡単に計算できると思わないでしょうか?

この記事では、計算がちょっとだけ苦手な人でも「サッ」と答えが出せる「分配法則」の思考テクを解説します。

さらに、日常の買い物の金額計算や、子どもへの教え方、割り勝の分け方にも実際に使える「ざっくり計算術」を一緒に練習しましょう!

買い物ストレスは、この計算で減らせる。 そんな幸せな家庭のための記事です。

買い物ストレスをなくす“ざっくり計算術”とは?

買い物中、「この合計でいくらになるんだろう」「1,000円で足りるかな?」と不安になること、ありませんか?特に高齢者の方や暗算が苦手な方にとって、レジ前の時間はちょっとしたプレッシャー。この記事では、筆算や電卓を使わずに、頭の中だけでサッとお金の管理ができる方法を紹介します。しかも、ちょっとした法則を使うだけで、レジ待ちの間に計算が終わってしまうんです。お金の計算が「面倒」から「ちょっと楽しい!」に変わるヒントがきっと見つかるはずです。

合計金額が気になるときの切り上げ暗算法

レジでお財布を取り出す前、「いまカゴに入ってる金額っていくらくらい?」と気になりますよね。そんなときに使えるのが、切り上げて足すだけのざっくり暗算です。

たとえば、398円の商品は400円、128円は130円とざっくり切り上げて考えることで、合計金額の見積もりがとても楽になります。商品をカゴに入れるたびに「今の合計はだいたい〇〇円」と頭の中で更新していくイメージです。

この方法は、あとどれくらい買っても大丈夫かをその場で判断できるのが強み。「あと300円分くらい買える」とわかれば、買いすぎ防止にもつながります。特に、お財布の中身が限られているときや現金派の人にはピッタリな技です。

おつりの見積もりを早くする“引き算逆転法”

「1,000円出して、845円の買い物。おつりは?」と聞かれて、パッと出てこないこと、ありますよね。そんなときは、引き算を逆に考えるテクニックが役立ちます。

たとえば「1,000円-845円」は、まず845円を1,000円にするにはどうするか?と逆から考えます。

- 845 → 850(+5)

- 850 → 900(+50)

- 900 → 1,000(+100)

この合計で、5+50+100=「155円」がおつりになります。

このやり方のいいところは、数を積み上げていく感覚なので混乱しにくいこと。子どもにも教えやすく、高齢者の脳トレとしても活用されています。慣れてくると、レジで「おつりは〇〇円ですね」と言われる前に自分で予測できるようになりますよ。

75×99==75×(100−1)=7,500−75=7,425の計算形式

買い物中、「あれもこれもカゴに入れて…今いくら?」とレジ前で焦った経験、ありませんか?そんなときに役立つのが、暗算力。

といっても、筆算レベルの計算は無理!という方におすすめなのが、「分配法則」を使ったざっくり計算術です。

たとえば75×99という一見ややこしい計算も、 「75×99==75×(100−1)=7500−75==7425」と ちょっとの工夫で瞬時に出せます。

100に近い数を見つけたら、こうして分けて計算する。 この方法、慣れてくるとスーパーの合計金額の見積もりにも使えて、とっても便利なんです。

「なぜ暗算が苦手でもできるのか?」を図とともに解説

分配法則は、「掛け算を分けて考える」という考え方の基本。

たとえば「68×101」は、 「68×(100+1)=6,800+68=6,868」 というふうに、「わかりやすい数」と「残りの数」に分けることで、スムーズに暗算できるようになります。

実はこれ、視覚的にイメージするのも得意な考え方なんです。 頭の中で「ブロックを2つに分けて足す・引く」というイメージを持つだけで、苦手意識が薄れていくから不思議です。

特に高齢者の方や、計算に自信がない方にはぴったり。 レジ前で焦るより、ちょっと楽しく「数字遊び」してみませんか?

「100に近い数」はこの法則に広く応用可能

分配法則の応用は、100の前後で使うと効果的です。

【例1】98×47 =(100-2)×47 =4,700-94 =4,606

【例2】68×101 =68×(100+1) =6,800+68 =6,868

こうした計算は「ざっくりでもいいから見積もっておきたい」ときに役立ちます。

たとえば高齢者の方が買い物カートを押しながら、「あと2品入れたら予算超えそうかな?」と感じたとき。

ざっくり計算ができると、安心感が違ってきます。

数字って、うまく付き合えば日常の味方になるんですよ。

生活の中で役立つ“暗算テク”をまとめて紹介

冷蔵庫で「今ある食材=304円分?」とざっくり見積もる

「今日の夕飯、あと何を買い足せばいい?」そんな瞬間、頭の中でざっくり計算できる力があると安心です。たとえば冷蔵庫の中身を見て、「これとこれでだいたい300円分くらいかな」と見積もれると、次に買う食材の予算がすぐに決まります。

これは高齢者の買い物にも便利な方法で、カートに入れながら“ざっくり合計”していくと、レジ前で焦ることもありません。

特に、予算に合わせて買い物をする方にとっては、事前の合計感覚が買い物の満足度を高めてくれます。高齢のご家族と一緒に買い物する際にも、この習慣はとても役立ちます。

子どもに教えたい「ゲームコイン×個数」の分配法則

計算が苦手な子どもでも、ゲームの中のコインやアイテム数を題材にすれば、「12×13」のような計算もスッと入ってきます。

たとえば、12枚のカードを13人に配ると考えると難しく感じますが、12×13=12×10+12×3=120+36=156と分配して考えることで、スッと答えが出せます。

この分配法則は、買い物でも役立つ考え方です。

「お茶1本が128円で5本買うといくら?」というときにも、100×5+28×5=500+140=640円と頭の中で分解できれば、計算のハードルが下がります。

ゲームや遊びの中に組み込めば、計算への苦手意識を減らすきっかけにもなります。

切符代や割り勘でモタつかない“一瞬暗算”思考

「91円の支払いを2人で割ったら?」このような割り勘のシーン、意外と多いですよね。特に高齢の方やスマホをあまり使わない方は、その場でパッと割り算できる力が頼りになります。

たとえば、91円÷2=45.5円。中途半端ですが、**「片方が46円、もう一人が45円でOK」**と瞬時に判断できるとスムーズです。

また、切符代や小さなお金を扱う場面では、「あれ?お釣りいくらだっけ?」と立ち止まらないためにも、日常の計算に慣れておくことが大切です。

この一瞬の思考力が、買い物や外出を気持ちよくするコツになります。

ここまで読んでくれたあなたに

普段の買い物やレジ前の計算、つい焦ってしまったりモタモタしてしまう瞬間ってありますよね。そんなときに頭の中でサッと使えるのが、今回ご紹介した“分配法則”と“ざっくり暗算”です。

特に高齢の方や、日頃から家計を預かる主婦(主夫)の方には、暗算力がちょっとした安心材料になることも。100に近い数字の掛け算をパターンで覚えることで、脳トレにもなって一石二鳥です。

「もう計算なんて苦手」と思っていた方にこそ、ぜひこの考え方を試してみていただきたいです。

☞ 関連記事もチェック!

- ☞ 賢い主婦必見!折りたたみかごで生活が変わる理由

- ☞ 軽量・コンパクトな買い物カートのすすめ:持ち運びもスムーズ!

- これで決まり!高齢者に優しいショッピングカート5つのメリット

家の中でも外出先でも、生活のあちこちで暗算力は活きてきます。 「ちょっと試してみようかな」そんな気持ちが生まれたあなたなら、もう十分その第一歩を踏み出しています。

もっと知りたくなったあなたへ

暗算に限らず、“ざっくり計算術”は生活の質を底上げしてくれる頼もしい味方です。買い物ストレスを減らすだけでなく、時間の節約やメンタル面の安心にもつながります。

コメント